HDR(ハイダイナミックレンジ)とは、カメラやイメージセンサが捉えることのできる明るさの範囲を指します。この技術により、非常に暗い部分から非常に明るい部分まで、同時に詳細に表現することが可能となります。本記事では、HDRの基本概念、CMOSイメージセンサにおけるダイナミックレンジの定義と計算方法、そしてHDRを実現するための技術的アプローチについて詳しく解説します。

HDRとは何か?

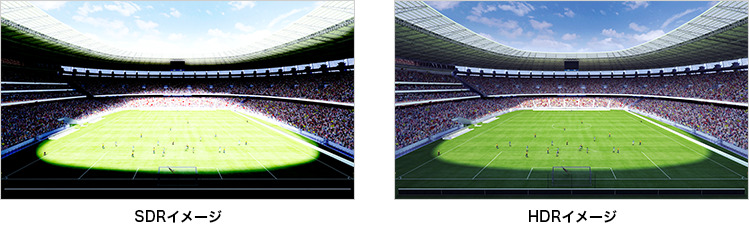

HDRは「High Dynamic Range」の略で、カメラやイメージセンサが捉えることのできる明るさの範囲、すなわちダイナミックレンジを拡大する技術です。従来のSDR(Standard Dynamic Range)では、明暗差の大きいシーンで暗部がつぶれたり、明部が白飛びしたりすることがありました。HDR技術を用いることで、これらの問題を解決し、シーン全体のディテールをより忠実に再現することができます。

以下の画像は、SDRとHDRの比較を示しています。SDRでは暗部と明部の階調が失われていますが、HDRでは両方の階調がしっかりと表現されています。

引用元:Sony What’s HDR(https://imagesensor-info.com/wp-admin/post.php?post=83&action=edit)

CMOSイメージセンサにおけるダイナミックレンジ

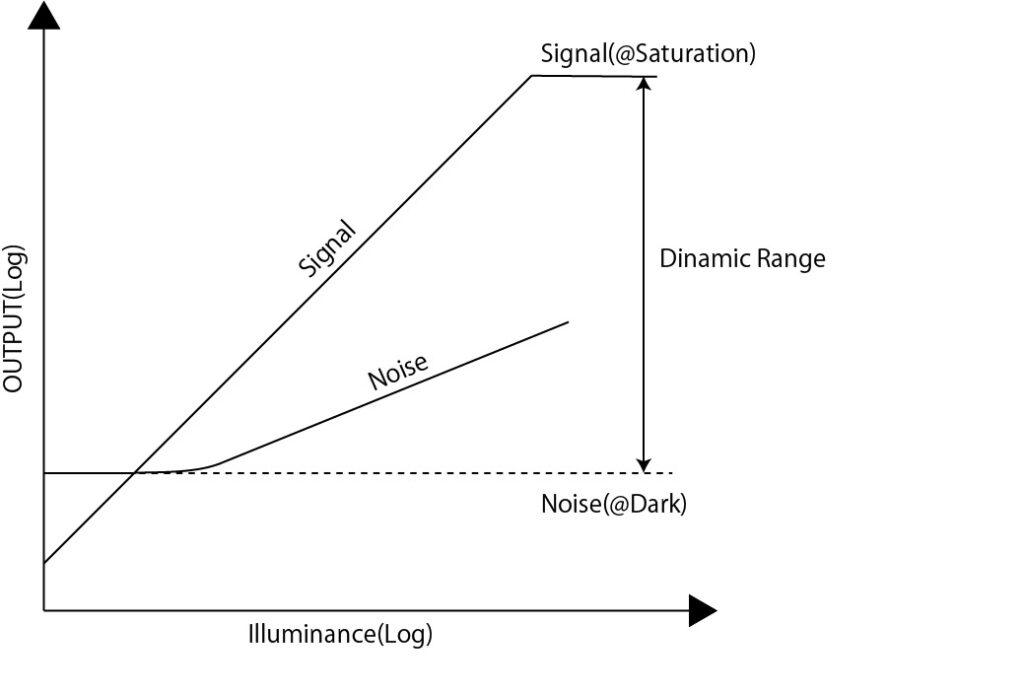

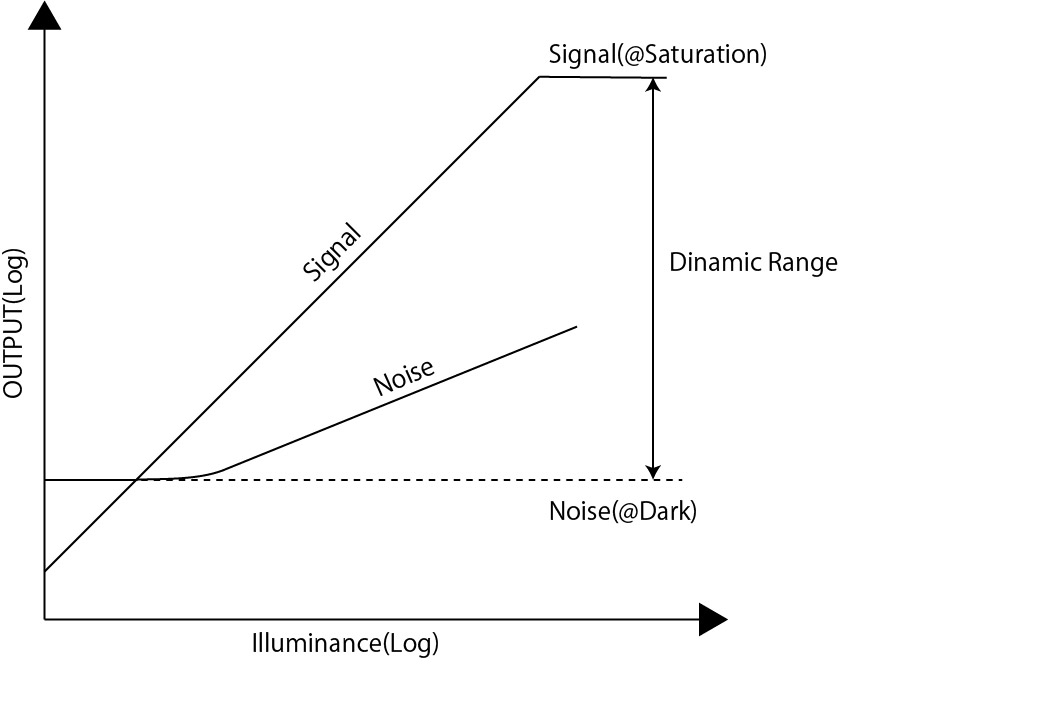

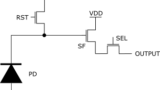

CMOSイメージセンサのダイナミックレンジは、センサが同時に捉えることのできる最も暗い信号と最も明るい信号の比率で定義されます。具体的には、画素の飽和信号量(Ssat)と暗電流ノイズ(Ndark)の比率として表され、以下の式で計算されます:

$$ DR = 20log\frac{Ssat}{Ndark}[dB] $$

例えば、飽和信号が100,000で暗時のノイズが10の場合、ダイナミックレンジは100dBとなります。一般的に、ダイナミックレンジが100dB以上であれば、HDR性能を持つとされています。

ダイナミックレンジを拡大する方法

CMOSイメージセンサのダイナミックレンジを拡大するためには、以下のアプローチが考えられます:

- 飽和容量の増加:画素の飽和容量を増やすことで、センサが受け取ることのできる最大の光子数を増加させ、明部の情報をより多く取得できます。

- ノイズの低減:暗電流や読み出しノイズを低減することで、暗部の信号対ノイズ比(SNR)を向上させ、暗部のディテールをより鮮明に捉えることができます。

- 複数露光の合成:異なる露光時間で撮影した複数の画像を合成することで、広いダイナミックレンジを持つ画像を生成する手法です。これにより、明暗両方のディテールを効果的に表現できます。

これらの技術的アプローチにより、CMOSイメージセンサのダイナミックレンジを効果的に拡大し、HDR撮影を実現することが可能となります。

まとめ

HDR(ハイダイナミックレンジ)技術は、カメラやイメージセンサが非常に暗い部分から非常に明るい部分までのディテールを同時に捉えることを可能にします。CMOSイメージセンサのダイナミックレンジは、画素の飽和容量と暗電流ノイズの比率で決まり、これを拡大するためには、飽和容量の増加、ノイズの低減、そして複数露光の合成などの手法が用いられます。これらの技術により、より高品質な画像を取得することが可能となります。

Q.ダイナミックレンジって何?

A.センサが扱える明るさの範囲のこと。

$$ DR = 20log\frac{Ssat}{Ndark}[dB] $$

で表されます。

Q.HDRって何?

A.ハイダイナミックレンジの略称です。

(明確に定義されているわけではないが、約100dB以上あるとHDRと主張する傾向)

イメージセンサについての解説もしていますのでそちらもご確認ください!

コメント